Das Ökosoziale Forum stellt den mittlerweile zweiten Nachhaltigkeitsbericht für die Land- und Forstwirtschaft vor. Aufbauend auf Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) gibt der Bericht „Nachhaltigkeit in Zahlen & Fakten“ einen umfassenden Überblick über zentrale Entwicklungen und Herausforderungen. Er beleuchtet anhand ausgewählter Indikatoren, wie die österreichische Land- und Forstwirtschaft im internationalen Vergleich abschneidet – und stellt ihr, wie bereits 2013, ein gutes Zeugnis aus. Nachhaltigkeit ist dabei längst zu einem zentralen Leitprinzip für die Land- und Forstwirtschaft geworden. Es geht um weit mehr als den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen – es ist das ausgewogene Zusammenspiel ökonomischer, ökologischer und sozialer Faktoren, das den Weg in eine zukunftsfähige Entwicklung ebnet.

ÖSTERREICHS LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

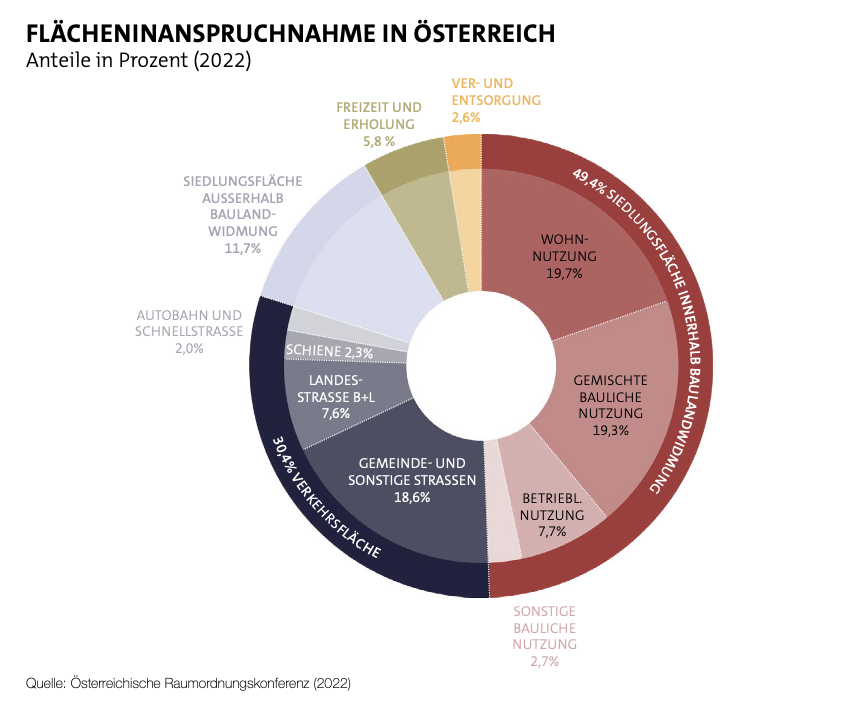

Zahlreiche Nachhaltigkeitsindikatoren aus den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales hängen eng mit der Struktur der Landwirtschaft zusammen. Insbesondere die Landnutzung und die Tierbestände spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Art der genutzten Flächen beeinflusst die Bewirtschaftungsintensität, die wiederum Auswirkungen auf den Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat. Die österreichische Landwirtschaft hat in vielen Bereichen der Nachhaltigkeit bereits Fortschritte erzielt und nimmt im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle ein. Besonders hervorzuheben ist die biologische Landwirtschaft: Mit 26,2 % ökologisch bewirtschafteter Fläche liegt Österreich weit über dem EU-Durchschnitt von 8,3 %. Auch die wachsende Waldfläche, die 46,5 % der Landesfläche ausmacht, trägt wesentlich zur Erhaltung der Biodiversität und zum Klimaschutz bei. Trotz dieser positiven Entwicklungen stehen auch Herausforderungen bevor. Der tägliche Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche durch Bebauung und Versiegelung bleibt hoch. Zwar ist es gelungen, diesen Verlust von 17,9 Hektar im Jahr 2014 auf 12 Hektar im Jahr 2022 zu senken, jedoch bleibt das Ziel, die Flächeninanspruchnahme bis 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag zu reduzieren, noch in weiter Ferne. Auch die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche nimmt stetig ab, was langfristig sowohl die Versorgungssicherheit als auch den Schutz natürlicher Ressourcen gefährden könnte.

ÖKOLOGIE

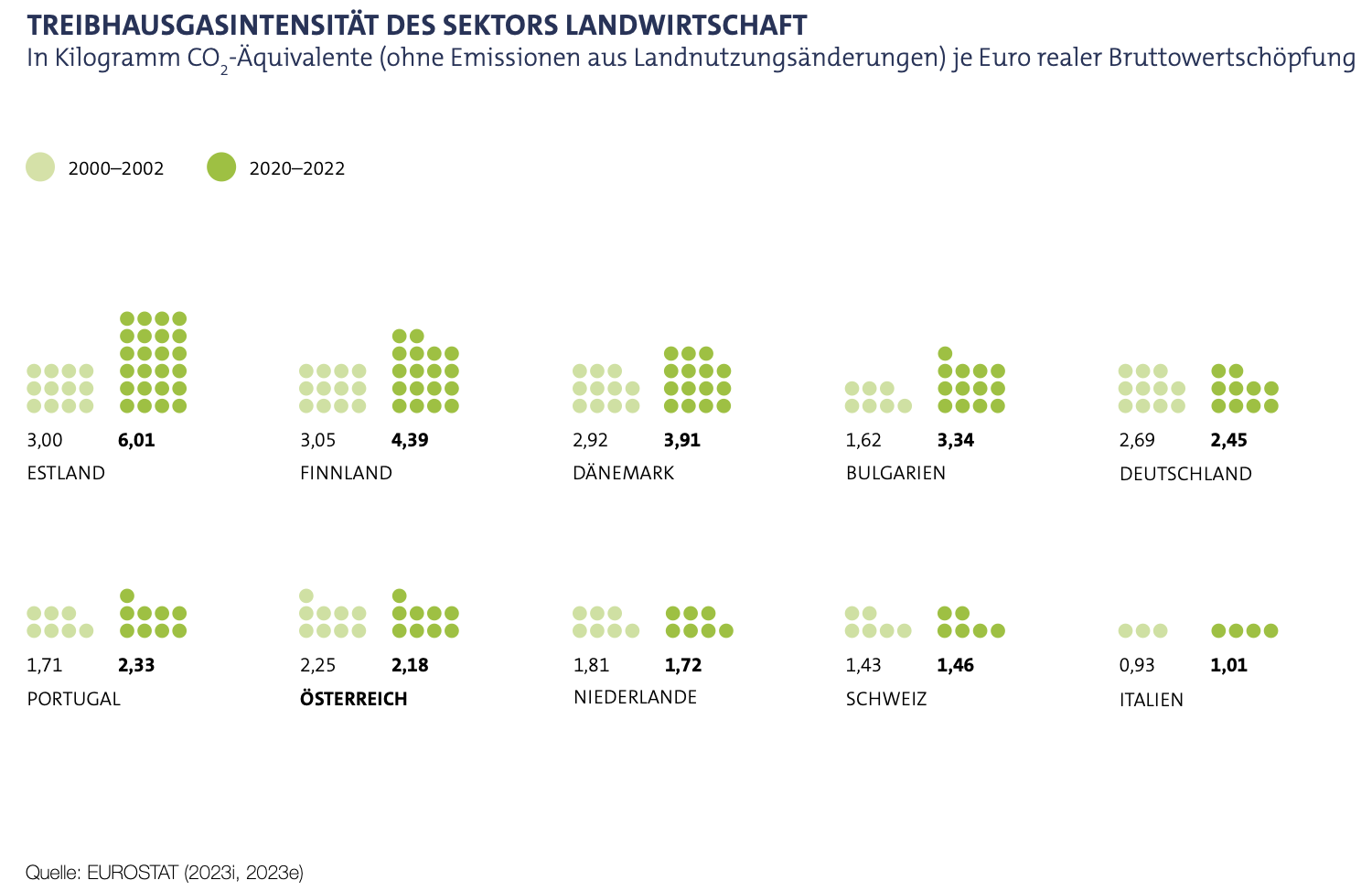

Die österreichische Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, ökologische Nachhaltigkeit mit der wachsenden Nachfrage nach Lebensmitteln zu vereinen. Verschiedene Indikatoren verdeutlichen Fortschritte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, zeigen jedoch auch Bereiche auf, in denen weiterer Handlungsbedarf besteht. Die Treibhausgasemissionen des Agrarsektors lassen sich auch im Verhältnis zu seiner wirtschaftlichen Leistung darstellen, wie sie in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) ausgewiesen wird. Auf diese Weise kann die Entwicklung der Emissionen je produzierter Werteinheit nachvollzogen werden. In den Jahren 2020 bis 2022 betrugen die Emissionen in Österreich 2,18 Kilogramm CO₂-Äquivalente pro Euro Bruttowertschöpfung. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem Zeitraum 2000 bis 2002 dar und ist sowohl auf gestiegene Erlöse als auch auf einen Rückgang der Emissionen bei der landwirtschaftlichen Produktion zurückzuführen. Im internationalen Vergleich verursacht die österreichische Landwirtschaft in Relation zur Bruttowertschöpfung relativ geringe Treibhausgasemissionen.

ÖKONOMIE

Neben ökologischen und sozialen Gesichtspunkten spielt die wirtschaftliche Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle für die langfristige Stabilität der Landwirtschaft. Angesichts globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel, geopolitischer Spannungen und zunehmender Ressourcenknappheit wird die ökonomische Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft immer wichtiger – insbesondere mit Blick auf die Sicherstellung der Ernährung und die Stärkung ländlicher Regionen. Die wirtschaftliche Entwicklung der österreichischen Landwirtschaft zeigt klare Fortschritte bei der Stabilität und Effizienz, bleibt jedoch im EU-Vergleich in einigen Bereichen hinter ihrem Potenzial zurück. Kritisch ist hier vor allem die Entwicklung des Faktoreinkommens zu bewerten. Dieses bildet das Einkommen pro Arbeitskraft ab und zeigt damit die finanzielle Situation landwirtschaftlicher Betriebe. Das Faktoreinkommen der heimischen Landwirtschaft ist im Zehnjahresvergleich um 4,3 % rückläufig. Im EU-Schnitt ist es hingegen um 38,7 % gestiegen.

SOZIALES

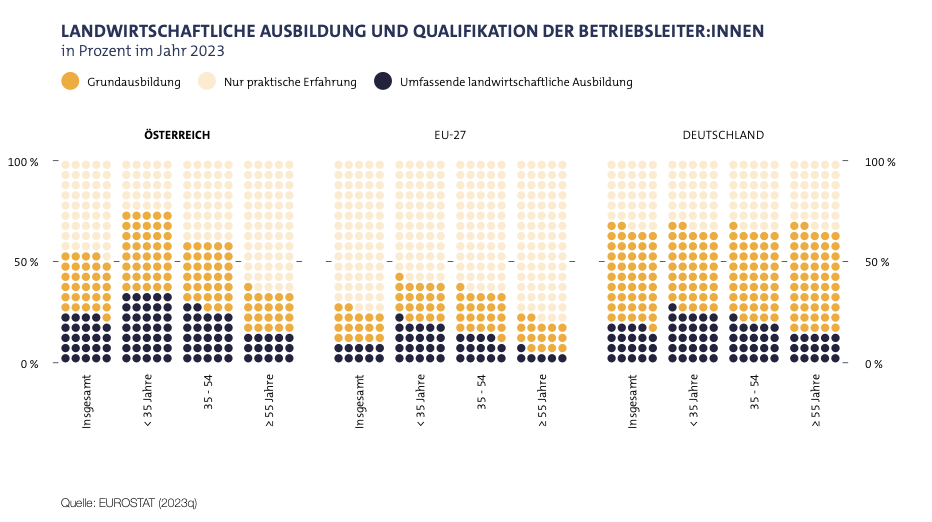

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit ist von großer Bedeutung, da sie sicherstellt, dass landwirtschaftliche Betriebe nicht nur ökologisch und ökonomisch tragfähig sind, sondern auch faire Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und eine hohe Lebensqualität für alle Beteiligten fördern. In der österreichischen Landwirtschaft zeigt sich dieses soziale Engagement auf verschiedenen Ebenen: Ein wesentlicher Faktor ist die Qualifikation der Betriebsleiter:innen, die einen entscheidenden Beitrag zur effizienten und zukunftsorientierten Führung der Betriebe leisten. Rund 55 % der Betriebsleiter:innen verfügen über eine landwirtschaftliche Ausbildung – ein Wert, der deutlich über dem EU-Durchschnitt von 27,6 % liegt. Besonders bei der jüngeren Generation ist ein zunehmender Professionalisierungstrend erkennbar, der eine wichtige Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des Agrarsektors bildet.

Diese Entwicklungen zeigen: Die österreichische Land- und Forstwirtschaft verfolgt einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen und leistet einen aktiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz. Sie ist aber gleichzeitig wirtschaftlich stabil und setzt auch auf soziale Nachhaltigkeit. Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht.